Позднеледниковье и

неогляциальная эпоха хребта Черского на основе лихенометрических,

спорово-пыльцевых и радиоуглеродных данных

Галанин Алексей Александрович

Северо-Восточный

комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН

Результаты исследований

по научному проекту РФФИ 08-05-00046-а за

Содержание

Степень

выполнения поставленных в проекте задач:

Полученные

за отчетный период важнейшие результаты

Методы

и подходы изучения хронологии ледниковых событий

Анализ

почвенно-растительного покрова

Лихенометрический

метод датирования

Степень

новизны полученных результатов

История

представлений о позднеплейстоценовых оледенениях северо-востока Азии

Голоценовые

(неогляциальные) комплексы

Список

всех публикаций по проекту:

Аннотация:

За отчетный период выполнено гляциогеоморфологическое

дешифрирование и картирование Мандычанского и Бохапчинского горных массивов в

масштабе 1:200000, проведено полевое изучение позднеледникового комплекса г.

Бол. Мандычан (

Созданы электронные карты

ареалов позднеплейстоценовых ледниковых максимумов (зырянского и сартанского),

неогляциальных образований северо-востока Азии в границах Магаданской области и

Чукотского ОА.

Впервые на основе

переинтерпретации и комплексирования палеогеографических данных в пределах

хребта Черского и сопредельных регионов северо-востока Азии обоснован

хронологический интервал последнего позднеплейстоценового ледникового

максимума, проявившегося 34-24 тыс.

л.н. Он произошел асинхронно с

глобальным термическим минимумом (II-й

кислородно-изотопной стадии) и с максимумом Лаврентьевского ледникового шита. Хронологические

рамки этого максимума, как и асинхронных ход последующих ледниковых событий

наиболее отчетливо проявились пределах Северной Пацифики – Западной Канаде,

Аляске и северо-востоке Азии. В пределах хребта Черского и на северо-востоке

Азии предварительно выделены две фазы (генерации) сартанского оледенения, разделенные большим временным интервалом,

имеющие разную морфологию, размеры и сохранность комплексов. Они формировались

при различных климатических условиях и положении снеговой границы. Первая фаза соответствует максимальному

продвижению ледников на границе каргинского и сартанского интервалов около

34-24 тыс.л.н., она вызвана поступательным похолоданием в условиях сохранения

относительно высокой влажности и циклонической активности. Ледники хребта

Черского и других районов северо-востока Азии выступили за пределы троговых

долин на 10-

Вторая фаза оледенения

(собственно позднеледниковье) была

незначительной, началась в интервале 14-11 тыс. л.н. и связана с началом

повышением уровня мирового океана и расширением циклонической активности в

регионе, вызвавшими смягчение климата и

незначительную депрессию снеговой границы. На протяжении голоцена в составе

ледниковых комплексов отчетливо зафиксировано три эпизода наступания ледников и

формирования каменных глетчеров. Первое

произошло в раннем дриасе около 10 тыс.л.н. Максимальное позднеголоценовое

продвижение ледников и региональное распространение формации абляционных

каровых каменных глетчеров связаны в

максимумом неогляциальной эпохи, который на северо-востоке Азии датирован в 4,5

тыс. л.н. Самая последняя активизация нивально-гляциальных процессов имела

место на протяжении последней тысячи лет и сопоставлена с проявлением

"Малого ледникового века". В пределах хребта Черского и Северного

Приохотья в этом интервале активизировались процессы формирования каменных

глетчеров и криогенно-оползневых явлений, произошло расширение поясов

курумообразования. Позднеплейстоценовый и неогляциальный максимумы в регионе и

всей Северной Пацифики асинхронны событиям в пределах Лаврентьевского щита.

Abstract

The remote glacial-geomorphologic mapping of Mandychansky and

Bokhapchinsky Mountain Massifs were conducted in scale of 1:200000. In the key site of the Late glacial moraine

complex of Bol.Mandychan mt. (

During the year we completed the digital maps of the areas of Late

Pleistocene Glacial Maximums (Zyryan and Sartan) and Neoglacial

morphosculptures of northeastern

On new multiplicative interpretation of data of the glacial chronology

of the

The maximal extension of the Sartan (?) glaciers took place on the edge

of Karginskiy and Sartanskiy intervals in respectively humid and cold

conditions. In

The second stage of Sartan glaciation – Late Glaciation - begun about

11-14 thousand y.a. and it was triggered by global rising of the sea level and

cyclonic (monsoon) activity in the region.

During the Holocene the Early (Dryas), Neoglacial (4,5-2,0 thousand y.a)

and modern (“Little Ice Age”) moraine deposits were found. All of them compose

of the Late Glacial complexes. About 4,5

thousand y.a. the glaciers reached their maximum extension during the Late

Holocene in the northeastern

Цель исследований

Цель исследований

Цель исследований - изучение

хронологии распада ледников хребта Черского в заключительную фазу сартанского оледенения

и их динамики в неогляциальную эпоху голоцена. Главными вопросами являются

строение и морфология стадиальных ледниковых комплексов, их возраст и условия

формирования, оценка горизонтальной и вертикальной скоростей регрессии краевых

частей ледников за последние 4-5 тыс. лет. В рамках планировалось решить задачи построения и

калибровки лихенометрических кривых роста лишайников индикаторов для районов

исследований, разработать и апробировать новые методы датирования

неогляциальных комплексов, провести сравнение морфологии и хронологии

позднеголоценовых осцилляций ледников хребта Черского с сопредельными

регионами.

В 2008 году планировалось

выполнить изучение ключевых плейстоцен-голоценовых (позднеледниковых)

комплексов в Буордахском массиве хребта Черского, составить среднемасштабные и

детальные гляцио-геоморфологические схемы. В ходе работ планировалось выполнить

морфометрические, лихенометрические измерения, провести изучение степени

сохранности разновозрастных морен на основе анализа выветрелых корок ледниковых

валунов, отобрать спорово-пыльцевой и радиоуглеродный материал из естественных

и искусственных обнажений; обработать полученные материалы и подготовить их к

печати.

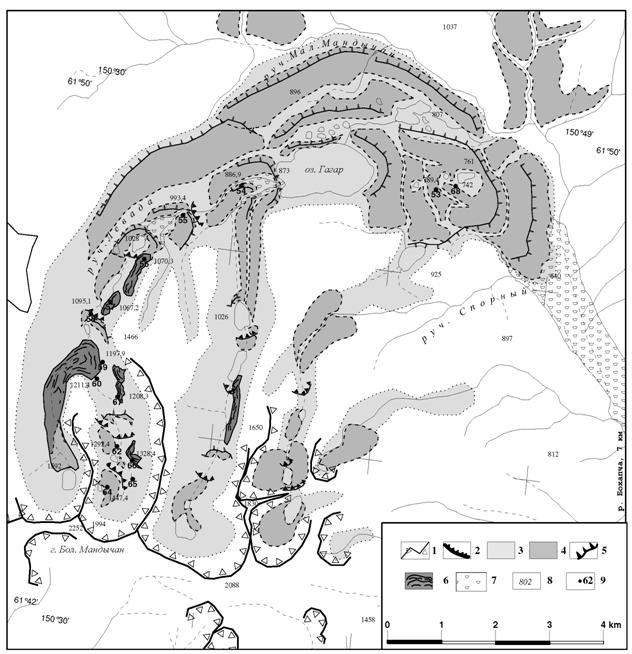

Рис.

1. Ареалы позднеплейстоценовых ледниковых максимумов и

неогляциальные образования хребта Черского и сопредельных районов. Фрагмент ГИС

и электронной карты позднеледниковье и неогляциальная эпоха северо-востока

Азии. Участок полевых исследований

Степень выполнения

поставленных в проекте задач:

Весь спектр запланированных

на

В ходе исследований проведено

гляциогеоморфологическое дешифрирование и картирование Бохапчинского и

Мандычанского массивов (хр. Больших порогов) в масштабе 1:200000, расположенных

в центральной и юго-восточной частях хр. Черского соответственно. Выполнены полевые

исследования позднеледникового комплекса

г. Бол. Мандычан (

За отчетный период проведены

работы по составлению региональной ГИС по позднеплейстоценовым оледенениям и

палеогеографии северо-востока Азии, в рамках которой созданы карты ареалов

позднеплейстоценовых оледенений, неогляциальных комплексов и каменных глетчеров

региона. Выполнено обобщение стратиграфического материала по хронологии

ледниковых событий позднего плейстоцена и голоцена хребта Черского и

сопредельных регионов.

Таким образом, мы полагаем,

что запланированные в заявке задачи выполнены на 90% в части объектов

исследований и 100% в методическом отношении.

Полученные за отчетный

период важнейшие результаты

Составлена электронная

гляцио-геоморфологическая схема Буордахского массива, главными элементами

которой являются разновозрастные плестоцен-голоценовые стадиальные ледниковые

комплексы, различные типы морен, элементы ледникового рельефа и основные морфодинамические типы каменных

глетчеров. Выполнено гляциогеоморфологическое дешифрирование и картирование

Мандычанского и Бохапчинского горных массивов в масштабе 1:200000, проведено

детальное полевое изучение ключевых разрезов и морфоскульптуры

позднеледникового комплекса г. Бол. Мандычан (

Впервые в регионе выполнены

предварительные опытно-методические исследования по разработке и апробации нового для региона метода (Schmidt Hammer

Test) датирования позднеледниковой морфоскульптуры путем количественной оценки

ее остаточной прочности (степени вывтрелости)

с использованием электронного склерометра "Оникс 2.6.2". Разработана

предварительная калибровочная кривая остаточной прочности экспонируемой

поверхности для ледниковой морфоскульптуры гранитоидного состава. Полученные

данные, позволяют выполнять относительное и абсолютное датирование ледниковой

морфоскульптуры в интервале 10-12 тыс.лет (Галанин, 2009).

В текущем году созданы

электронные карты ареалов позднеплейстоценовых ледниковых максимумов

(зырянского и сартанского), неогляциальных комплексов и каменных глетчеров

северо-востока Азии (рис. 1) в границах Магаданской области и Чукотского ОА.

Эти работы являются первым этапом по составлению региональной

палеогеографической ГИС "Плейстоцен северо-востока Азии". Элементами ГИС являются локальные и

региональные палеогеографические карты и палеогеографические базы данных,

связанные в географических координатах.

Основная база данных по плейстоцену включает описания стратотипических

разрезов, спорово-пыльцевые, фаунистические и карпологические характеристики,

радиоуглеродные датировки, тефрахронологические данные, точки изучения

ледниковой морфоскульптуры, морфометрические, лихенометрические и

тефрахронологические характеристики, ссылки на литературные источники.

За отчетный период выполнено

комплексирование литературных и фондовых материалов по хронологии позднего

плейстоцена и голоцена хребта Черского. Выполнено обобщение и интерпретация

палеогеографических, геоморфологических и палиностратиграфических данных.

Впервые на основе

переинтерпретации и комплексирования палеогеографических данных в пределах

хребта Черского и на северо-востоке Азии обоснован хронологический интервал

последнего позднеплейстоценового ледникового максимума, проявившегося в интервале 34-24 тыс. л.н. Он произошел асинхронно с глобальным

термическим минимумом (II-й

кислородно-изотопной стадии) и с максимумом Лаврентьевского ледникового шита.

Хронологические рамки этого максимума, как и асинхронных ход последующих

ледниковых событий наиболее отчетливо проявился пределах Северной Пацифики –

Западной Канаде, Аляске и северо-востоке Азии.

В связи с этим, в пределах

хребта Черского и на северо-востоке Азии целесообразно выделять две фазы

(генерации) сартанского оледенения,

которые разделены не только разделены большим временным интервалом, но

имеют разную морфологию, размеры и сохранность комплексов. Они формировались

при различных климатических условиях и положении снеговой границы. Максимальное продвижение сартанских (?)

ледников произошло на границе каргинского и сартанского интервалов около 34-24

тыс.л.н. в условиях относительно высокой влажности и поступательного

похолодания. Ледники хребта Черского и других районов северо-востока Азии

достигли максимальных размеров и выступили за пределы троговых долин на 10-

Вторая фаза сартанского

оледенения - позднеплейстоцен-голоценовая (позднеледниковье) - началась в разных районах хребта Черского в

интервале 14-11 тыс. л.н. и связана с началом повышением уровня мирового океана

и расширением циклонической активности в регионе, вызвавшими смягчение климата и незначительную

депрессию снеговой границы. Ледники не

выходили за пределы горных хребтов и троговых долин. На протяжении голоцена в

составе ледниковых комплексов отчетливо зафиксировано три эпизода наступания

ледников и формирования каменных глетчеров. Первое произошло в раннем дриасе

около 10 тыс.л.н. Дальнейшее повышение сухости и повышение континентальности

климата вызвало сокращение ледников, расширение перигляциального пояса и

развитие формации присклоновых полилопастных каменных глетчеров. Они

развивались в бортах троговых долин из

сартанских боковых морен и избыточного поступления коллювиального материала.

Дриасовые присклоновые каменные глетчеры иногда перекрывают позднесартанские

морены и образуют в бортах роговых долин полигенетические террасовидные

поверхности со следами течения в сторону тальвега. Преобладающая часть этих образований в

настоящее время находится в отмершем состоянии, цементирующий лед частично или

полностью вытаял, а поверхность имеет инверсионную морфоскульптуру.

Максимальное

позднеголоценовое продвижение ледников и региональное распространение формации

абляционных каровых каменных глетчеров

связаны в максимумом неогляциальной эпохи, который на северо-востоке

Азии датирован в 4,5 тыс. л.н. (Галанин, 1999, Галанин, Глушкова, 2005, 2006).

Позднеголоценовая активизация нивально-гляциальных процессов имела место на

протяжении последней тысячи лет и сопоставлена с проявлением "Малого

ледникового века". В пределах хребта Черского и Северного Приохотья в этом

интервале активизировались процессы формирования каменных глетчеров и

криогенно-оползневых явлений, произошло расширение поясов курумообразования. В

результате комплексирования материалов по неогляциальным событиям

северо-востока Азии установлено, что

выделенные неогляциальные максимумы в регионе сопоставимы c Камчаткой и

Аляской, но асинхронны - с Европой (Альпы), где максимальное продвижение

ледников имело место во время Малого ледникового века (700-

Н основе выполненных

исследований в пределах хр. Черского и в других районах и анализа накопленного

фактического материала, нам

представляется целесообразным

рассматривать позднеледниковье как целостный хроностратиграфический

комплекс, поскольку составляющие его позднесартанские, ранне- и

позднеголоценовые элементы тесно связаны друг с другом историко-генетические,

морфологически и морфоклиматически.

Методы и подходы изучения хронологии

ледниковых событий

Назад

Основные методические подходы, используемые в исследованиях по настоящему проекту заключаются в следующем:

1) комплексирование и совместной

интерпретация (переинтерпретация) всех накопленных ранее палеогеографических

данных, прямо или косвенно относящихся к проблеме хронологии и палеоклиматов

хребта Черского и сопредельных районов;

2) выполнение дистанционного гляцио-геоморфологического

картирования ключевых районов исследований с применением аэрокосмических и

топографических материалов и средств ГИС

3) выполнение полевых

исследований ключевых ледниковых комплексов, включающих комплексное

геоморфологическое и морфометрическое описание, изучение разрезов осадков,

отбор материала для палинологического анализа, выполнение лихенометрических

датировок и определение остаточной прочности (степени выветрелости)

поверхностей стадиальных элементов ледниковой морфоскульптуры.

представление всех полученных

данных в виде пространственной ГИС и выполнение обобщающего анализа

На стадии камеральных работ и

по ходу выполнения программы исследований за

На стадии дистанционных

камеральных исследований было продолжено изучение и гляциогеоморфологическое

картирования Буордахского массива и хр. Улахан-Чистай (центральная часть хр.

Черского). Составлена электронная гляцио-геоморфологическая схема Буордахского

массива в масштабе 1:200000, на которой выделены стадиальные комплексы

сартанского и голоценового возраста, современные ледники и основные типы

каменных глетчеров и другие элементы ледниковой морфоскульптуры.

Для комплексирования,

хранения и отображения палеогеографических материалов, а также их

пространственного анализа нами использованы средства и методический аппарат

общедоступных и стандартных ГИС.

На стадии полевых работ

выполнено маршрутное обследование и геоморфологическое картирование

Мандычанского и Бохапчинского массива и

детальное описание поверхностной морфологии морен всего ледникового комплекса

бассейна р. Мал Мандычан. Для оценки возраста ключевых ледниковых комплексов и

анализа хронологии позднеледниковье хр. Черского применялись изложенные ниже

методы абсолютного и относительного датирования.

Тефрахронологический

метод

Возможности датирования ледниковых образований Охотско-Колымского региона по погребенным пепловым горизонтам нами рассматривалось (Галанин, Галанина, 1997, Глушкова, Галанин, Смирнов, 2001 и др.). В Приохотье известно несколько маркирующих пепловых горизонта с возрастами 3, 7,5-8 и около 65 тыс. лет, предположительно камчатского происхождения. Наиболее молодой горизонт нередко залегает непосредственно под почвенным профилем и удобен для датировки позднеголоценовых образований. Наиболее удаленное местоположение вулканических пеплов, перекрывающих раннеголоценовые (предположительно ранний Дриас) ледниковые осадки, известно в окрестностях пика Абориген из отложений оз. Джека Лондона (южный флаг хребта Черского). В ходе полевых работ были обнаружены и задокументированы пепловые прослои внутри почв на поверхностях раннеголоценовой морфоскульптуры Мандычанского массива. Возраст и геоморфологическое положение этих пеплов сопоставимы с датированными разрезами в Северном Приохотье (2,7 тыс.л.н, Галанин, Глушкова, 2006). В текущем году в ходе документации разреза 4 метровой террасы в нижнем течении р. Бохапча выявлены три крупных горизонта, содержащих прослои вулканического пепла. Полученные материалы в настоящее время анализируются.

Анализ степени

постгенетической трансформации нивально-гляциальной морфоскульптуры основан на

количественной оценке степени преобразования объектов после их формирования и

завершения деятельности создавших их факторов. Исходной предпосылкой для оценки возраста ледниковых

отложений по морфометрическим характеристикам является допущение, что их

геометрия и размеры меняются весьма сходно у однотипных образований -

уменьшаются углы склонов, сглаживаются резкие ребра сингенетических

морфоскульптурных элементов (Девис, 1899). Другие априорные допущения этого

подхода основаны на том, что выветривание и эрозия являются главными процессами

постгенетического преобразования ледниковой морфоскульптуры (Kaufman, Calkin,

1988) и что скорость последних приблизительно одинакова на всех участках исследуемой территории. Морфометрические

исследования моренных отложений последнего плейстоценового гляциального

максимума в бассейнах рек Ныгчеквеем и Гытгывеем (Корякское нагорье) проведены

нам совместно Л.Гуалтиери по методике

Д.С. Кауфмана, П.Е.Калкина (Kaufman, Calkin, 1988). Выявлено, что среднее

значение уклона моренных валов является функцией возраста и при определенных ограничениях

может использоваться для относительного датирования и расчленения

разновозрастных ледниковых морфоскульптур. Метод применялся нами в Корякском

нагорье для относительного датирования Ныгчеквеемского позднеплейстоценового

комплекса (Глушкова, Гуалтиери, 1998; Галанин, 1999). Как показали исследования

нынешнего года в Мандычанском массиве, данный метод имеет значительные ограничения и неприменим

на крупноглыбовых моренах, сложенных гранитоидным материалом.

Датирование по коркам

выветривания - известный недорогостоящий метод, который ранее не применялся на

территории Северо-Востока России. Эффективность применения данного метода была

показана С.М.Колманом и К.Л.Пиерс (Colman, Pierce, 1984). Метод применяется как

для относительного, так и абсолютного датирования и основан на статистическом

анализе толщины выветрелых корок обломков, отбираемых с поверхности

экспонируемой морфоскульптуры. Для использования метода необходима постановка

построение и калибровка функции скорости выветривания в регионе. Для определения

средних статистических показателей выветривания ледниковых отложений, из

естественных и искусственных горных выработок с глубины 5-

Анализ

почвенно-растительного покрова

Анализ почвенно-растительного покрова на нивально-гляциальной и перигляциальной морфоскульптур, в частности на каменных глетчерах и ассоциирующих с ними формах, нередко предоставляет важную качественную информацию о возрасте, генезисе и современной динамической активности исследуемых объектов. Некоторые характеристики почвенных разрезов, такие как степень развитости почвенно-растительного покрова, криотурбации и мерзлотных процессов, мощности горизонтов, широко используются для относительной оценки возраста ледниковых отложений. Правомочность приема также обосновывается тем, что климатические факторы перигляциальной зоны, определяющие скорость постгенетических биогенных процессов в разных горных районах, в целом, близки. Степень развития почвенно-растительного покрова на поверхности каменных глетчеров напрямую сопряжена с их современной активностью. На отмерших каменных глетчерах в конечном счете формируется зональный растительный покров и развитый почвенный профиль, что является одним из критериев отнесения древних каменных глетчеров к разряду отмерших. Выполненные полевые работы показали следующее распределение мощностей почвенных горизонтов на разновозрастных объектах ледниковой морфоскульптуры (рис. 2).

Рис. 2. Обобщенная

характеристика мощностей почвенного покрова на элементах ледниковой

морфоскульптуры разного возраста

Лихенометрический метод датирования

Метод использовался в предшествующих исследованиях для оценки скоростей движения и абляции забронированных ледников и каменных глетчеров в Колымском, Корякском и Чукотском нагорьях (Галанин, 1995, 2000, 2002, 2004 и др.). Данный метод основан на изучении популяции накипных лишайников, поселяющихся на каменных поверхностях различных морфоскульптур. Лихенометрический метод впервые был применен Р.Е. Бешелем (Beschel, 1957), хорошо зарекомендовал себя в мировой практике для датирования неогляциальных комплексов Аляски (хр. Брукс, Кордильеры), Канады (Скалистые горы, Канадский арктический архипелаг), Европы (Альпы, и др.), Средней (Тянь-Шань) и Северо-Восточной (Колымское, Корякское и Чукотское нагорья) и Южной (Гималаи) Азии. В России лихенометрический метод широко использовался Ю.Л. Мартиным (1967 и др.), Л.Р. Серебряным и Н.А. Голодковоская (1984 и др.), О.Н. Соломиной и О.С. Савоскул (1993 и др.), , А.А.Галанин (1999, 2002 и др.) для датирования неогляциальных образований Кавказа, Полярного Урала, Средней Азии Камчатки, и на Северо-востоке. Специальный обзор современных направлений лихенометрического метода, методики полевых наблюдений, построения кривых роста лишайников-индикаторов и оценки возраста приведены нами в специальном монографическом исследовании (Галанин, 2002).

Для лихенометрического

датирования наиболее используется таксон Rhizocarpon sp., и предпочтительнее

его желтые виды секции Rhizocarpon geographicum

и Rhizocarpon alpicola широко распространенные в субарктическом,

арктическом и альпийском поясах и на Северо-востоке Азии. Основным положением

лихенометрического метода является то, что особь лишайника-индикатора через

определенное время поселяется на экспонируемом субстрате и растет от центра к

периферии, диаметр таллома лишайника со временем увеличивается, т.е.

наблюдаемый диаметр лишайника-индикатора есть функция от его возраста, которая

связана с временем экспонирования субстрата. Средние скорости прироста

используемых в лихенометрии таксонов варьируют в зависимости от вида и местных

климатических условий. Наименьшие годовые приросты характерны для арктического

и альпийского поясов, они зависят от суммы положительных температур, количества

осадков, освещенности и уровня химического загрязнения среды.

Построение кривых роста

основано на проведении измерений популяций лишайника-индикатора на

морфоскульптурах разного возраста, датированных альтернативными методами

(исторические данные, радиоуглеродные, дендрохронологические, космоизотопные и

др.). Для построения кривых роста часто используются археологические памятники,

надгробные плиты, старые техногенные образования и горные выработки,

сейсмогенные обвалы известного возраста и др.

Среднегодовые приросты для

наиболее часто используемого в лихенометрии лишайника Rhizocarpon sp. варьируют

в разных районах от 0,01 до 0,6 мм/год. Скорость роста лишайников на протяжении

жизни особи не линейна, некоторые исследователи выделяют фазу быстрого и

медленного роста. Первая длится 100-200 лет и характеризуется большими годовыми

приростами, чем в фазу медленного госта. Однако в целом функция годовых

приростов лишайников имеет вид убывающей экспоненты, и в ряде работ показано,

что жизненный онтогенез лишайников подчиняется

известному закону Мальтуса. Возможности лихенометрического метода ограничены

максимальной продолжительностью жизни особей, которая в среднем составляет от

1000 до 4000-5000 лет в зависимости от климатических условий и устойчивости

субстрата. Поэтому лихенометрический применяется в интервале до 2000-5000 лет,

однако наибольшая его репрезентативность составляет 2000-2500 лет. На

ледниковых отложениях в Корякском нагорье нами получены результаты

лихенометрического датирования в интервале до 10-12 тыс. лет (Галанин, 1999,

2002), в основе которого лежало изучение сукцессионных замещений различных

видов-биоморф на экспонируемых поверхностях. Построение кривой роста

базировалось на статистическом анализе размеров популяции

лишайников-индикаторов и космоизотопных датировках экспонируемого моренного

материала.

Приведем результаты лишь некоторых значимых

исследований, выполненные с применением лихенометрического метода в мировой

практике.

Б.Х. Лакман (Luckman, 1977)

провел лихенометрические реконструкции динамики ледников в течение «малого

ледникового века» в Канадских Скалистых горах. На разных ледниках в среднем

выделены по 4 эпохи осцилляций, которые слабо скорреллированы друг с другом.

Массив г. Эдис Кавел (Edith Cavell) -1705, 1720, 1858 и 1888 гг. Район руч.

Пенсток (Penstock Creek) - 1765, 1810, 1876 и 1907. Оценены скорости отступания

ледников, которые для ледника Кавел

(Cavell Glacier) с 1927 по

П.Е. Калкин и Дж.М. Эллайс

(Calkin, Ellis, 1980) на основе лихенометрических данных провели

палеогеографические реконструкции неогляциальной эпохи центральной части хр.

Брукс (Аляска), а также сумели оценить поверхностную скорость движения инертных

ледников путем заложения лихенометрических профилей на их поверхностях вдоль

оси движения. Средняя скорость движения ледника Твин длиной

Г. К. Джакоби (Jacoby, 1999)

на основе комплексного подхода восстановил неогляциальную историю в горах

Врангеля (Аляска) путем детального изучения 6 эталонных неогляциальных

комплексов. Наиболее ранняя осцилляция относится к дате

Д. Смит (Smith, 1998) в

прибрежных районах Британской Колумбии на основе лихенометрических

реконструкций установил несколько ледниковых осцилляций «малого ледникового века»

начиная с XIII в. до

Дж.Л. Блак (Black, 2000) на

основе лихенометрических данных провела реконструкцию эпох похолодания,

наступания ледников и колебания уровня моря в Южных Альпах Новой Зеландии

(1250-1390 и 1550-1880 гг.). Результаты исследований указывают на синхронность

событий «малого ледникового века» в

Южном и Северном полушариях. Для реконструкций использованы максимальные

диаметры Rhizocarpon sp. и линейные

кривые роста.

В работе О.Н. Соломиной и

О.С. Савоскула (Соломина, Савоскул, 1997 и др.) получены данные по динамике

ледников Западного и Северного Тянь-Шаня. На основе лихенометрических и

радиоуглеродных данных авторами установлено, что за последние 2000 лет размеры

и число ледников региона существенно сократились. В интервале 400-

О.С. Савоскулом (Савоскул,

2000) были проведены палеогляциологические реконструкции неогляциальной эпохи

на Камчатке путем лихенометрического и

тефрахронологического методов датирования. Автором установлены наступания

ледников в раннем (7600-

Анализ результатов сходных

исследований (рис. 3), проведенных разными авторами в различных ледниковых

районах Земли, позволяет сделать вывод, что лихенометрические реконструкции

сыграли важную роль в палеогеографических реконструкциях неогляциальной эпохи; на

основе лихенометрических данных выделены средневековые осцилляции

горно-долинных ледников, которые объединены в «малый ледниковый период» («век»)

(Серебряный, Соломина, 1995).

В

настоящее время лихенометрия представляет собой обширную область методических

приемов не только датирования но и оценки скоростей движения ледников и

каменных глетчеров, оценки возраста отмерших каменных глетчеров и других

перигляциальных процессов. Площадная лихенометрическая съемка используется для

выявления ритмичности и аритмичности коллювиальных процессов, обнаружения и

реконструкции эпицентральных зон древних землетрясений (Bull, Brandon, 1998).

Рис. 3. Совмещенная частотная диаграмма возрастов

неогляциальных морен в Корякском и Искатеньском хребтах (1), построенная по 81 лихенометрическим

датировкам, и частотная диаграмма неогляциальных похолоданий и ледниковых

подвижек по разным регионам Северного полушария Земли (2), построенная по

литературным (93 источника) данным (Галанин, 1999; Галанин, 2002)

Лихенометрический метод имеет множество ограничений, главным из которых является интервал датирования, не превышающий 2-3 тыс. лет. Нами разработаны приемы использования сукцессионного анализа, которые позволяют в некоторых случаях увеличить интервал датирования до 10-15 тыс. лет (Галанин, 2002, 2008). В этом случае надежность датировок снижается

Анализ остаточной

прочности экспонируемой поверхности ледниковой морфоскульптуры (Schmidt Hammer Test)

В последние 10-15 лет в

зарубежной геоморфологии усиливается внимание на использовании комплексного подхода

с применением лихенометрии и метода анализа остаточной прочности каменной

морфоскульптуры с применением молотка Шмидта (Schmidt Hammer Test), которые при

совместном использований позволяют расчленять ледниковые образования внутри

всего голоценового интервала. Последний метод пока еще практически не известен

в российской геоморфологии. Отечественным аналогом молотка Шмидта является

склерометр. Молоток Шмидта был разработан Е. Шмидтом (E. Shmidt) в

В недавних работах Дж.А.Матьюса,

Р.А.Шейкесбай и С. Винклера приведены убедительные данные о возрасте

голоценовых ледниковых событий в южной Норвегии (Shakesby, Matthews, Winkler,

2004) в Южных Альпах (Новая Зеландия) (Winkler, 2000, 2005), полученные на основе прочностных характеристик

корок выветривания ледниковой морфоскульптуры.

Дж.А.Матьюс, Р.А.Шейкесбай и Ж. Оуэн разработали калибровочные кривые,

позволяющие проводить датирование

ледниковых отложений в горных районах южной Норвегии с помощью молотка Шмидта в

интервале всего голоцена (Shakesby, Matthews, Owen, 2006). Для построения этих

кривых исследователями использованы реперные объекты ледникового генезиса

(морены, флювиогляциальные комплексы и экзарированные ледниками коренные

породы), датированные другими методами. Несмотря на вариации вследствие

некоторых фациальных и текстурных различий тестированных метаморфических пород,

средние значения относительной прочности (величины обратного отскока R, см.

далее в тексте) исследованных поверхностей при 95% уровне значимости указывают

на четкие различия для возрастных категорий «Малого Ледникового Века»,

Предбореального и Ранне-дриасового похолоданий (соответственно, 60,0±1,6;

41,6±1,4; и 34,2±2,0).

Основным элементом всех

разновидностей склерометров является ударный механизм, состоящий из плунжера с

бойком и каретки с пружиной. Принцип действия склерометра (молотка Шмидта)

весьма прост. Когда прибор прижимается в исследуемой поверхности его боек

производит точечный удар, используя энергию сжатой пружины. Часть ударной энергии

поглощается поверхностью, в результате ее пластической деформации и разрушения,

а также преобразуется в тепло и звуковые колебания. Оставшаяся часть энергии

упруго отражается от поверхности и отбрасывает боек с плунжером назад в

каретку. Расстояние, пройденное бойком после его отскока (rebound) всегда

меньше расстояния удара. Оно измеряется в процентах и называется величиной

обратного отскока (R). Более твердые и прочные породы имеют большее значение R.

На измеряемую величину упругого отскока в разной степени оказывает

влияние сила тяжести, что проявляется в расхождении вертикальных и

горизонтальных оценок значения R. Поэтому все оценки должны быть нормализованы

по отношению к горизонтальному положению. Некоторые исследователи отмечают

также несоответствие методов нормализации негоризонтальных измерений (цит. по

Goudie, 2006) по причине того, что калибровочные параметры разработаны в

большинстве случаев для оценки свойств бетона, имеющего относительно узкий

диапазон механических свойств. Некоторыми геоморфологами разработаны

альтернативные методы, позволяющие нормализовать значения R, измеренные под

различными углами (цит. по Goudie, 2006).

В настоящее время имеется

много методических приемов измерения величины упругого отскока, предложенные разными

исследователями (Goktan, Gunes, 2005). В большинстве своем обсуждается

минимальное количество единичных измерений, необходимых для объективной оценки

величины R. Например, ISRM (1978) рекомендует выполнять 20 единичных измерений,

на расстоянии не менее 1-

В ходе полевых работ летом

Полученные

нами в ходе опытнометодических работ частотные распределения прочности и,

связанной с ней величины R, на старых

выветрелых поверхностях часто имеют

полимодальный вид (рис. 4). Это связано с прочностной неоднородностью отдельных

фрагментов поверхностей, омоложенных в результате постгенетических процессов

шелушения и десквамации, морозного дробления и др. На крупнозернистых и

особенно крупнопорфировых породах когда размеры отдельных зерен превышают

диаметр бойка склерометра (4-

Рис. 4. Распределения измерений прочности корки

выветривания на разновозрастной ледниковой морфоскульптуре (гранитоиды)

Мандычанского горного массива (хребет Черского). Местоположения и координаты точек

приведены на рис. 3. и в таблице. 1 – ледниковые валуны «досартанского»

возраста; 2 – конечноморенный комплекс сартанского возраста; 3 – поверхность

активного позднеголоценового каменного глетчера

Типы склерометров. Существует

несколько модификаций склерометров, предназначенных для оценки пород различной

твердости (Goudie, 2006). В зарубежных

геоморфологических исследованиях наиболее часто используются склерометры N –

тип, имеющие ударный импульс около 2 Нм. Они позволяют проводить тестирование

различных горных пород в широком диапазоне прочности от 20 до 250 МПа.

Склерометры L- типа имеют ударный импульс около 0,7 Нм, что намного ниже, чем у N-типа. Это позволяет

выполнять тестирование мягких горных пород и корок выветривания. Склерометры

P-типа предназначены для исследования очень мягких материалов, с предельной

прочностью на сжатие менее 70 кПа.

На механических приборах

фиксируется только значение обратного отскока (R), которое снимается по шкале,

ранжированной от 10 до 100 (%). Эти значения указывают процентную долю упруго

отраженного импульса по отношению к импульсу начального удара. Такой принцип

считывания является и основным источником инструментальных ошибок данного типа

склерометров. Изначально разработанные

для тестирования бетонных конструкций с весьма ровной или заранее выровненной

поверхностью, они плохо приспособлены для

тестирования искривленных и неровных геоморфологических объектов,

поскольку в основе лежит допущение, что начальный импульс каждого единичного

удара-измерения строго фиксирован. Однако, при наличии некоторого радиуса

кривизны тестируемой поверхности,

ударный импульс, пропорциональный энергии пружины прибора, будет

варьировать. На выпуклых участках тестируемая поверхность будет находиться ближе

к бойку, а на вогнутых – дальше. Другими словами, расстояние разгона бойка все

время будет разным, что может существенно отражаться на амплитуде обратного

отскока R.

Электронно-механические

склерометры. Современные электронно-механические склерометры (молотки Шмидта),

в отличие от механических, с помощью встроенных калибровочных кривых

автоматически рассчитывают значение прочности. Они также имеют ряд существенных

преимуществ и повышенную точность. Для анализа степени выветривания ледниковых

валунов стадиальных морен нами использован электронно-механический склерометр

отечественного производства «Оникс 2.6.2», в котором плунжер с бойком двигаются

в электромагнитном поле и инициирует электрические токи. Параметры

генерирующихся токов фиксируются прибором с высоким разрешением, что позволяет

электронному устройству выполнять развернутую запись колебательного процесса

удар-отскок вплоть до его затухания, длящегося доли миллисекунды (рис. 5).

Встроенная в прибор программа и калибровочные кривые позволяют проводить точное

вычисление соотношения поглощенной и отраженной энергии, выполнять

непосредственно расчет прочности в единицах СИ с заданной точностью. Данный тип

склерометров также имеет программируемую функцию автоматической нормализации оценок прочности, выполненных

под разными углами к тестируемой поверхности. Использованный нами прибор

(заводской номер № 87) включен в систему Госстандартов, калиброван и

сертифицирован изготовителем (сертификат № 786), укомплектован эталоном

прочности, и дает возможность измерять прочность в пределах от 3 до 100 мПа с

погрешностью не более 8%.

Рис. 5. Спектральные характеристики единичных

тестов прочности поверхностей ледниковых валунов прибором «Оникс 2.6.2» (Мандычанский

плейстоцен-голоценовый ледниковый комплекс, хребет Черского)

Совместное использование

лихенометрического метода и анализа остаточной прочности ледниковой

морфоскульптуры (Schmidt Hammer Test) дает дополнительные преимущества для

датирования и расчленения позднеледниковой морфоскульптуры.

Степень новизны полученных

результатов

Впервые использован

комплексный подход сочетания лихенометрического метода и количественной оценки остаточной прочности поверхности ледниковой

морфоскульптуры. Впервые на северо-востоке Азии и в России проведены

опытно-методические исследования по разработке и апробации приемов

геоморфологических исследований и оценки возраста ледниковой морфоскульптуры с

применением электронного склерометра Оникс 2.6.2.

Впервые на основе

переинтерпретации и комплексирования палеогеографических данных в пределах

хребта Черского и на северо-востоке Азии обоснован хронологический интервал

последнего позднеплейстоценового ледникового максимума, проявившегося в интервале 34-24 тыс. л.н. Он произошел асинхронно с глобальным

термическим минимумом (II-й

кислородно-изотопной стадии) и с максимумом Лаврентьевского ледникового шита. Хронологические

рамки этого максимума, как и асинхронных ход последующих ледниковых событий

наиболее отчетливо проявился пределах Северной Пацифики – Западной Канаде,

Аляске и северо-востоке Азии.

Получены новые данные о

морфологии, строении и возрасте неогляциальных

комплексов Мандычанского горного массива (хр. Черского). Установлены

существенные различия в хронологии позднеледникового и неогляциального этапов

континентальных и приморских районов северо-востока Азии.

Впервые на северо-востоке

Азии предложено рассматривать в составе позднеледникового этапа ледниковые и

перигляциальные образования,

сформировавшиеся после позднесартанского ледникового максимума (15-14 тыс.л.н.)

и слагающие полистадиальные регрессионные комплексы, замыкающиеся современными

ледниками и каменными глетчерами. Целесообразность такого объединения

обусловлена пространственной и историко-генетической сопряженностью и

унаследованностью ледниковой морфоскульптуры, морфологическим, морфометрическим

и литологическим сходством ледниковых образований, закономерным положением

внутри единого дегляционного ряда, а также другими признаками.

Впервые в регионе выполнена

электронная карта ареалов позднеплейстоценовых оледенений и неогляциальных

образований северо-востока Азии, являющаяся элементом создаваемой ГИС

«Палеогеография плейстоцена северо-востока Азии».

Обсуждение результатов

Хребет Черского - крупное и труднодоступное горное сооружение

Северо-Востока Азии, несущее в своем рельефе следы мощных Позднечетвертичные

оледенений. Он состоит из многих горных хребтов, крупных и мелких массивов с абсолютными высотами до

В пределах хребта Черского

каровые ледники и каменные глетчеры распространены в других горных массивах –

хребет Анначаг, Улахан-Чистай, Больших порогов и др. На основе дешифрирования

космоснимков 2005-2006 гг. выявлено, что значительная часть ледников хребта

Черского, за исключением массива г. Победа в настоящее время находится на стадии

конжелляционно-инфильтрационного питания. Их краевые части перекрыты мощным

плащом абляционной мореной, фирновые бассейны многих каровых ледников

вырождены, и ледники по своему строению, балансу и динамической активности

близки к комплексным каменным глетчерам. Каровые ледники и в большей степени

абляционные каменные глетчеры залегают в истоках плейстоценовых троговых долин

и завершают дегляционный ряд позднеледниковья. Между периферийными (краевыми)

образованиями позднеплейстоценового ледникового максимума и позднеголоценовыми

формами (ледниками и каменными глетчерами) наблюдаются сложные стадиальные

комплексы ледниковых отложений, свидетельствующие об их сложной

позднеледниковой истории.

Для анализа и реконструкции позднеледниковой

истории хребта Черского и сопредельных регионов северо-востока Азии мы

посчитали целесообразным выделить два основных комплекса задач. Первый состоит в критическом анализе

накопленного к настоящему времени разностороннего регионального стратиграфического

и палеогеографического материала, имеющего непосредственное отношение к истории

позднеплейстоценовых оледенений региона. На этой основе было целесообразно

провести инвентаризацию основных представлений о данном вопросе и

переинтерпретации всего материала с учетом новых данных. Второй спектр задач

состоит в детальном исследовании локальных ключевых позднеплейстоценовых

комплексов с применением новых методов датирования наиболее поздних его

неогляциальных элементов, что обусловлено неравномерно слабой исследованностью

неогляциальных событий на северо-востоке Азии в целом.

История представлений о

позднеплейстоценовых оледенениях северо-востока Азии

Развитие представлений о

плейстоценовых оледенениях горной системы Черского и сопредельных регионов

северо-востока Азии активно обсуждается уже более 80 лет. Мнения о масштабах и

формах развития, возрасте и даже количестве оледенений в регионе резко

различны: четыре (Скорняков, Тупицын, 1936), три (Васьковский, 1959, Эльянов,

1959), два (Шило, 1959), одно оледенение (Заморуев, 1984). Плейстоценовые

оледенения в пределах горной системы Черского были в основном горно-долинными.

Но, благодаря гораздо более сложной структуре рельефа этого горного поднятия, чем,

например, Верхоянского, где последнее оледенение было почти исключительно

горно-долинным и почти повсеместным, здесь сложно сочетались площади, куда

ледники никогда не заходили, зоны развития долинных ледников и локальных

ледниковых покровов – колымский тип оледенения (Билибин, 1936). Это

способствовало разногласиям о их возрасте. Самый распространенный критерий

разделения – нахождение ледниковых отложений в пределах разных доледниковых

форм рельефа. Этот принцип требует внимательного анализа, применение которого

позволило А.П.Васьковскому (1959) достаточно корректно выделить тобычанское

раннеплейстоценовое (на водораздельных пространствах), эльгинское

среднеплейстоценовое (в пределах палеодолин) и бохапчинское

позднеплейстоценовое (в молодых речных долинах) оледенения. Большая

детализация таким методом невозможна и остается вероятность сочетаний молодых

ледниковых образований с древним рельефом.

Упрощенные способы применения

этого метода в дальнейшем совершенно дискредитировали его. Исходя из ложной аналогии

с речными террасами, сопоставляются абсолютные высоты нахождения морен и на

этом основании им приписывается тот или иной возраст (Шило, 1959; Эльянов,

1959). Изучение таких объектов, принятых за стратотипические ранне- и

среднеплейстоценовые (Решения…, 1959), показало принадлежность их всех без

исключения к самому последнему оледенению (Гольдфарб, 1976). Большинством

геоморфологов предварительное возрастное разделение аккумулятивных ледниковых

образований выполняется на основе различий степени сохранности сингенетического

мезо- и микрорельефа. Этот рельеф образован сочетанием морфометрических и

морфоскульптурных особенностей позднеплейстоценовых ледниковых и некоторых

ледниково-водных (озы, камы) краевых образований, а также наложенной

постгенетической морфоскульптуры. Возникающий в результате сложный контрастный линейно-грядовый и

бугристо-западинный рельеф характерен, видимо, для морен любого возраста, но в

полной мере сохраняется только у морен, названных сахыньинскими (Гольдфарб,

1972). К ним относятся морены позднезырянского (сартанского) оледенения,

состоявшего из нескольких стадий, а также позднеледниковые голоценовые

(Галанин, 2008).

Все стадиальные ледниковые и

приледниковые краевые образования в этом возрастном диапазоне, от дистальных до

каровых, морфологически довольно сходны между собой, а от всех более древних

все они вместе резко отличаются. Кроме морфологических признаков, их объединяют

и отличают от более древних также и литологические. В составе молодых морен,

даже дистальных, находящихся на площадях развития осадочных толщ, довольно

далеко (до

Благодаря значительной (300-

Существует мнение (Заморуев,

1984), что последнее оледенение – вообще единственное, проявление которого

можно считать доказанным на северо-востоке Азии. Оно основано на отмеченном

выше сочетании признаков и, действительно, более древние морены, утратившие их,

по результатам наблюдений на поверхности зачастую картируются как образования

неопределенного, сложного происхождения. Изучение их в горных выработках,

пройденных при поисках, разведке, отработке россыпных месторождений золота,

выявляет комплексы моренных, лимногляциальных и флювиогляциальных отложений. Их

размещение в геологических разрезах и соотношения с аллювиальными

отложениями позволило выделить три таких

разновозрастных комплекса, более древних, чем сахыньинские морены (Гольдфарб,

1972). В пределах Малык-Сиенской впадины они наблюдаются как в погребенном

виде, так и в выходах на поверхность. По степени сохранности их исходного

рельефа в пределах этих выходов выделяются две их группы: «дряхлые» далекинские

морены, относимые к раннезырянскому поздненеоплейстоценовому оледенению, и

«сглаженные» малыксиенские и хатакчанские морены, относимые соответственно ко

второму и первому из средненеоплейстоценовых оледенений. Морены каждого

комплекса направленно по возрасту различаются по содержанию в них обломков

осадочных пород, захваченных ледниками при их продвижении за пределами

гранитных массивов, где находились области их питания. Кроме того, в том же

районе обнаружены следы более раннего, предположительно ранненеоплейстоценового

оледенения, представленного только разрозненными эрратическими валунами,

лежащими на правобережной террасе р. Берелех высотой

Морфологические различия

сахыньинских (сартанских), далекинских (зырянских) и более древних морен

использованы для разделения разновозрастных морен вокруг озера Джека Лондона

(Гольдфарб, 1972). Ранее одни и те же сахыньинские морены на основании различий

их высотного положения разделялись и наиболее высоко расположенная их часть на

плато Верхних Озер относилась к раннему (Эльянов, 1959) или среднему

плейстоцену (Шило, 1959). Морены, расположенные значительно ниже в долине ручья

Сибиктеллах, без учета их морфологических различий относились к среднему

(Эльянов, 1959), позднему плейстоцену [Шило, 1959-а, б], к первому из трех

оледенений в этом районе, предположительно пострисскому [Веснин и др.,1962].

Современные представления

о хронологических границах и объемах позднеледниковых событий на северо-востоке

Азии

К настоящему времени накоплен

обширный палиностратиграфический и

радиоуглеродный материал по позднему плейстоцену хребта Черского и всего

северо-востока Азии. Однако все интерпретации нового материала, связаны с

попытками лишь подтвердить ранее высказанные концепции, в частности

распространенную схему В.Н.Сакса, предложенную им в

Так, непременным атрибутом

исследований А.В.Ложкина и его коллег на протяжении последних 20 лет

исследований стал поиск и обоснование во всех озерных осадках северо-востока

теплого каргинского интерстадиала. А его отсутствие в разрезах часто

объясняется не региональными климатическими различиями, а «ненадежностью, либо

естественным омоложением или удревнением» полученных радиоуглеродных датировок.

Так, в разрезе осадков оз. Джека Лондона, расположенного на поверхности

раннесартаской морены (Голдфарб, 1978), по мнению А.В.Ложкина вскрываются

каргинские слои, а их перекрывают сартанские (Позднечетвертичные…, 2002), хотя

несколько радиоуглеродных датировок показывают, что осадконакопление в озере

началось чуть ранее 15-14 тыс.л.н. Выделенный в данном спектре, и заявленный

авторами «непрерывный» разрез каргинского, сартанского и голоценового

интервалов, не обоснован ни спорово-пыльцевыми ни радиоуглеродными датировками.

Более того, таксономический состав спорово-пыльцевые спектров отражает начало

их накопление в перигляциальной зоне, а литология осадков – в непосредственной

близости от края ледника. Эти данные

дублируются результатами бурения в озере Соседнее, расположенного на более

ранней ледниковой генерации в

непосредственной близости от предыдущего озера (см. рис. 1). Здесь в интервале от 21,8 до 13,5 накапливаются

спорово-пыльцевые спектры, характеризующие перигляциальный ландшафт с участием

полыни, злаков, кустарниковой ольхи и плаунов. Аналогичные данные были получены

в гипсометрически и генетически идентичном оз. Эльгення, расположенного в

пределах хр. Мал. Анначаг и подпруженного морфологически сходным моренным

комплексом. Осадконакопление здесь также началось около 15,5 тыс.л.н. и

происходило до 12,5 тыс.л.н. в условиях перигляциального режима. Таким образом,

складывается парадоксальная ситуация, в которой полученные хорошие новые

хроностратиграфические результаты свидетельствующие о молодом сартанском

возрасте ледниковых осадков неправомочно интерпретируются таким образом, чтобы

подтвердить и/или не противоречить ранее опубликованным данным и концепциям (Lozhkin, et al., 1993).

Это представляется неприемлемым.

Выполненная нами комплексная

интерпретация геоморфологических материалов с разрезами осадков ледниковых озер

Джека Лондона, Эльгення, Соседнее, Смородиновое, Еликчан-4, разрезов террас р.

Киргилях, Танон (рис. 1) свидетельствует

о наличии в регионе двух ледниковых комплексов внутри сартанского криохрона.

Соответствующие им моренные комплексы разделены большим временным

интервалом, и подтверждаются

значительными морфометрическими и геоморфологическими различиями, степенью

сохранности ледниковой морфоскульптуры, а также данными по кореллятным

осадкам. Первый - раннесартанский -

произошел в начале криохрона и датируется интервалом 28-24 тыс.л.н.

Соответствующий ему термический минимум ярко выражен в спорово-пыльцевых

спектрах второй террасы р. Киргиллях (Ложкин, Титов, Шумилова, 1983).

Расширение оледенения в этот период произошло на фоне похолодания в условиях

сохранявшегося с каргинского времени относительно высокого увлажнения. В эту

стадию ледники достигли максимальных для сартанской стадии размеров и выступили

за пределы хребтов на 15-

Внутри раннесартанского

ледникового максимума произошло 3-4 осцилляции, отраженные в нескольких

близковозрастных конечноморенных генерациях.

На протяжение сартанского криохрона снеговая граница поступательно

снижалась из-за глобального и регионального иссушения климата и, несмотря на

одновременное снижение среднегодовых температур. К концу сартанской эпохи

снеговая граница в хребте Черского реконструируется на высоте 1800-

Таким образом, ледниковые

события в пределах хребта Черского и всего горного обрамления Северной Пацифики

в конце позднего плейстоцена развивались асинхронно с событиями Европы и

западной части Североамериканского континента. Асинхронность

поздневисконсинских ледниковых максимумов в западной и восточной частях

Северной Америки подтверждается емкими данными. Дж. П. Бринер с коллегами (Briner, et. Al., 2004) на основе сопоставления космоизотопных и

радиоуглеродных датировок провели сравнение ледниковых максимумов Аляски и Лаврентьевского ледникового щита (его

восточная часть пределах о. Баффиновой Земли) на протяжении 2 кислородно-изотопной

стадии, выделенной по морским осадкам. Установлено, что позднеплейстоценовый

ледниковый максимум в пределах Баффиновой Земли наступил 34 и закончился

13 тыс. л.н. В голоценовый интервал произошли флуктуации

ледников около 10 и 9 тыс.л.н.

Окончательная дегляциация завершилась около 8 тыс.л.н. В шести исследованных горных районах Аляски

активное наступание ледников зафиксировано в интервале от 30 до 25 тыс.л.н., а

ледниковый максимум II-й кислородно-изотопной стадии

наступил в разных районах от 27 до 21

тыс.л.н. Ледники начали интенсивно

отступать от своего сартанского (поздневисконсинского, поздневюрмского)

максимума в интервале от 30 до 25 тыс.л.н. (в хребте Брукс – 26-24 тыс. л.н., в

Аляскинском хребте – 27-24 тыс.л.н., В

более влажных прибрежных районах юго-западной Аляски отступание ледников

произошло в интервале от 20 до 16 тыс.л.н. Таким образом Дж.П.Бринером с

коллегами подтверждено, что последний позднеплейстоценовый ледниковый максимум

в горных районах Аляски был асинхронен максимуму Лаврентьевского ледникового щита, покрывавшем

Европу. Причинами, вызвавшими эту асинхронность, авторы считают локальные

закономерности циклонической деятельности и перераспределения осадков.

Выполненные нами в 1997-1998

гг. (Глушкова, Гуалтиери, 1998) космоизотопные датировки 70- километрового

ледникового комплекса басс. р. Ныгчеквеем (Корякский хребет) и анализ

спорово-пыльцевых спектров озер Патриции и Гытгыкай (Галанин, 2003),

расположенных в периферийной части комплекса, показали, что ледниковый максимум

здесь наступил более 30 тыс.л.н. Максимальная датировка нижнего слоя осадков,

подпруженного терминальной мореной оз. Гытгыкай, составляет 30,7±0,3 тыс. л.н.

(Ложкин и др., 1998).

Таким образом, почти во всех

репрезентативных разрезах ледниковых озер северо-востока Азии, подпруженных

терминальными ледниковыми комплексами

последнего максимума (II-я изотопная

стадия), непрерывное осадконакопление отмечается практически на протяжении

всего выделенного сартанского криохрона (28-12 тыс.л.н.). Это свидетельствует о

кратковременности последнего ледникового максимума и поступательном сокращении

ледников на протяжении последних 25-15 тыс. лет. Соотношение объемов отложенных

моренных комплексов раннесартанского максимума и всех последующих, в том числе

голоценовых, осцилляций в пределах

горных районов северо-востока Азии составляет 10:1 и более, а соотношение

соответствующих им хронологических интервалов не более чем 1:5. Причем в

среднегорных хребтах Северного Приохотья (Туманский хребет, Килганские горы) на

границе каргинского плювиала и сартанского криохрона более высокая влажность

привели к значительной депрессии снеговой границы и развитию мощного, но

кратковременного горно-долинного и сетчатого оледенения, практически полностью

деградировавшего здесь в интервале 28-25 тыс.л.н. Выводные языки занимали уже

выработанные ящикообразные долины, характеризовались низкими уклонами и

достигали длинны до 50-

Таким образом, на территории

северо-востока Азии примерно с середины сартанской эпохи наблюдается дефицит

влажности, что вызвало повсеместное сокращение ледников и даже практически

полное их исчезновение в ряде районов. Крайне низкие годовые температуры

способствовали расширение перигляциальной зоны и криолитогенных процессов.

Снижение мощности и, возможно, даже полное исчезновение снежного покрова

способствовало прогрессивному промерзанию грунтов и формированию мощного пояса

многолетнемерзлых пород. В таких условиях формировались малопродуктивные полупустынные

арктические ландшафты. Слабая задернованность способствовала площадному

развитию эоловых процессов и, периодически, флювиальных, которым соответствует

широко распространенной в регионе формации «холодных» покровных суглинков.

Голоценовые (неогляциальные)

комплексы

По масштабам и

хронологическому объему голоценовые ледниковые флуктуации неправомочно ставить

в один ряд с позднеплейстоценовыми и, особенно, противопоставлять им

Неогляциальную эпоху и Малый ледниковый век. Однако, выделение данных

интервалов все же целесообразно как в связи с большей детальностью и

разрешением применяемых в данном интервале методов, так и особенно важной

необходимостью установления всех деталей последних микроклиматических ритмов

для прогноза ближайших климатических изменений.

Масштабы и общая направленность голоценовых ледниковых событий в Мире

указывают, что они являются частью последней ледниковой эпохи -

позднеледниковья.

Первые материалы о современном

и голоценовом оледенении хребта Черского были получены в 30-40 годы во время

геологической и аэрофотосъемки. Специальные гляциологические работы были

проведены при составлении Каталога ледников СССР в 1971-1976 гг. (Некрасов,

Максимов, Климмовский, 1973; Некрасов, Шейкман, 1974). Было выявлено, что

ледники после последнего голоценового максимума отступили от своих конечных

морен на 200-

По результатам дистанционного

изучения неогляциальных образований Северо-Востока России О.Н.Соломиной и Е.С.Филатова (1998), в хребте

Черского проанализировано 52 голоценовых ледниковых комплекса, Сунтар-Хаята -

37, в Корякском нагорье – 63, в хребте Кодар - 23. Исследователями проведен

морфометрический анализ и сопоставление высот современного края ледников и

ближайшей нижерасположенной морены, на основе которых статистическим способом

выявлены существенные различия в масштабах неогляциальных флуктуаций

континентальных и приморских ледниковых районов Северо-Востока Азии.

Исследователями установлено, что среднее расстояние последнего отступания

ледников в районе составляет около

В предшествующих

исследованиях на северо-востоке выявлена неогляциальная стадия ледниковой

активности в регионе, проявившаяся в интервалах 4,5; 2,2-2 и 0,8-0,3 тыс.л.н.

(Галанин, 1999, 2004,2005; Галанин, Глушкова, 2004, 2005). Наиболее детально

исследованы неогляциальные и современные комплексы в Корякском и Чукотском нагорьях. В приохотском секторе

были также обнаружены и датированы позднеголоценовые гляциально-криогенные

образования.

Установлено, что в

подавляющем большинстве, ближайшие к современным краям ледников мореные валы

имеют значительно более древний – ранне- и среднеголоценовый возраст (Галанин,

1999, 2002, 2004). Более того, возраст абляционной морены всех обследованных

ледников Мейныпильгинского массива (Корякское нагорье) и хр. Искатень

(Чукотский полуостров) варьирует от 150-200 лет в верхней части до 1800-2000

лет в нижней. Возраст ближайших моренных валов, отчлененных от края ледников на

50-

Таким образом, масштабы и

характер позднеголоценовых осцилляций Северо-Востока России и Европы весьма различны. Максимальное

позднеголоценовое продвижение ледников Северо-Востока приходится на максимум

неогляциальной эпохи (4,5 тыс. л.н.), а в ледниковых районах Альп - во время Малого ледникового века (700-

Парадоксально, что первые

позднеголоценовые продвижения ледников в

горах Аляски лежат в интервале голоценового климатического оптимума, а не за

его пределами. Это позволяет предположить, что образование рост ледников был

обусловлен изменением не температурных, а в большей степени влажностных

характеристик. Так по данным Р.Ф. Флинта и Э.С. Дивей (Flint, Deevey, 1951)

климатический оптимум в Северной Америке датируется в интервале от 6000 до 3000

лет назад. А неогляциальный максимум оценивается в 4,5 тыс. лет. Т. е. в конце

климатического оптимума на Аляске и в других районах Тихоокеанского побережья

отмечается начало неогляциальной эпохи, которая по радиоуглеродным определениям

здесь имела 3 стадии. Их начало определено в 4500, 1500 и

На протяжении последних лет

осуществлялось дистанционное картирование формации каменных глетчеров и

сопряженных неогляциальных форм на территории северо-востока Азии в границах

Магаданской области и Чукотского АО в масштабе 1:2500000. В настоящее время

составлена электронная карта каменных глетчеров и проведен пространственный

анализ их распространения в регионе (рис. 1, Галанин, 2008). Широкое распространение данной формации

позволило выделить здесь Охотско-Беринговоморский пояс каменных глетчеров,

являющийся своеобразными типом позднеголоценового оледенения северо-востока

Азии (Галанин, 2004, Галанин, Глушкова, 2005). Морфологическое

многообразие каменных глетчеров и широкое

развитие их абляционных типов связаны с сохранением высокой сухости климата и

низкими среднегодовыми температурами от -3 до -12 °С на протяжении всего голоцена. Такие климатические

условия определяют широкие границы позднеплейстоценовой и современной

перигляциальной (в климатическом смысле) зоны, в пределах которой дегляциация

ледников происходила, главным образом, не путем возрастания абляции их краевых

частей, а уменьшения питания в условиях низкой теплообеспеченности климата.

Поэтому остатки сартанских ледников длительное время сохранялись и постепенно

перекрывались осадками, частично перерождаясь в абляционные каменные глетчеры.

В то же время, ультра аридные условия не благоприятны и для каменных глетчеров,

которые не развиваются в наиболее континентальных регионах Арктики. Поэтому в голоцене

формация каменных глетчеров на северо-востоке Азии наследует пространственное

положение ареалов сартанских ледников, а наибольшая их плотность достигает в

умеренновлажных хребтах Тихоокеанского бассейна.

Строение и возраст

позднеледникового комплекса бассейна р. Мал.Мандычан. Массив г. Бол. Мандычан

(2200) входящий в состав хребта Больших порогов и является одним из наиболее

высоких и резкорасчлененных горных узлов юго-восточной части хребта Черского.

Здесь развит расчлененный альпинотипный рельеф 2-3 стадии с максимальными

отметками стенок каров 2000-

Рис. 3. Геоморфологическая схема последнего (сартанского) ледникового комплекса массива г. Бол.

Мандычан (хребет Черского). Полевые работы

Ядро Мандычанского горного

массива слагает гранитоидный батолит позднеюрско-раннемелового возраста, в

строении которого преобладают лейкократовые гранит-порфиры и гранодиориты. В

областях питания наблюдается поступление исключительно крупнообломочного и

глыбового материала, что отражается и в морфологии аккумулятивных ледниковых

комплексов, большом количестве крупных ледниковых валунов и, нередко, глыб

размерами более 5-

Наиболее древняя краевая

часть подпруживает оз. Гагар (

Весь ледниковый комплекс

сложен крупноглыбовым и валунным

материалом, поступавшим из области питания - Мандычанского гранитного

массива. Именно литологические особенности исходного коллювия (преимущественно

глыбовые и крупно глыбовые фракции), а также высокая устойчивость гранитов в

ходе их транспортировки привели к формированию такого мощного краевого мореного

пояса. Морфологические, гипсометрические и другие признаки ледникового

комплекса г. Бол. Мандычан позволяют сопоставить его с аналогичным по строению

комплексов оз.Джека Лондона в хр. Анначаг, расположенного в

К наиболее поздними

нивально-гляциальным генерациям отнесены активные и отмершие каменные глетчеры

разных размеров и морфологии, обнаруженные в истоках руч. Левада, развивающиеся

и частично перекрывающие поздние моренные формы. Активные присклоновые каменные

глетчеры лопастного типа в настоящее время получают питание из обвально-осыпных

конусов. Почвенный покров на их поверхности и пепловые осадки отсутствует.

Лихенометрические датировки, полученные на поверхностях каменных глетчеров по

лишайнику Rhizocarpon секции Rhizocarpon показали разброс от 5 до 1,5 лет.

Полученные результаты оценки

прочности приведены в таблице, в которую включены измерения выполненные на

поверхностях гранитного состава. Замеры, выполненные на валунах иного состава

(углистые сланцы, роговики, кремнистые песчаники), в целях унификации были

исключены их выборки после уточнения состава при лабораторном анализе эталонных

образцов. В результате этих работ выявлено, что ледниковые валуны и глыбы

кремнистых и углистых метаморфизованных сланцев на одновозрастных участках

ледникового комплекса более устойчивы к выветриванию и характеризуются высокими

значениями прочности (75-80 мПа), чем граниты (35-45 мПа). Кроме того, они

имеют иную спектральную характеристику прочности (рис. 4).

Площадка т.н. 51 расположена

за пределами сартанского максимума в

Таблица

Результаты оценки

прочности корки выветривания стадиальной морфоскульптуры Мандычанского

ледникового комплекса

|

Номер точки наблюдений |

Координаты,

° (с.ш., в.д.) |

Абс. высота, м |

Расстояние от области питания, м |

Количество

измерений |

Прочность

корки выветривания, мПа |

Лихенометрическая

датировка, л.н. |

Экстраполяция

датировок озер Джека Лондона и Эльгення, л.н |

||||

|

широта |

долгота |

Всего |

Серий

измерений |

Имерений

в серии |

Среднее

средних |

Ошиб-ка

сред-него |

|||||

|

51 |

61,66191 |

150,73581 |

485,1 |

24180 |

70 |

7 |

10 |

28,63 |

3,82 |

|

досартанский |

|

68а |

61,74143 |

150,58837 |

742 |

3980 |

70 |

7 |

10 |

29,38 |

12,59 |

|

34-24 тыс.л.н |

|

68б |

61,74143 |

150,58837 |

744 |

8199 |

180 |

12 |

15 |

31,55 |

8,95 |

|

34-24 тыс.л.н |

|

53 |

61,74052 |

150,58197 |

789,4 |

11629 |

120 |

8 |

15 |

36,53 |

7,09 |

|

34-24 тыс.л.н |

|

54 |

61,7375 |

150,51722 |

886,9 |

8019 |

165 |

11 |

15 |

27,51 |

7,98 |

|

>14 тыс.л.н. |

|

55 |

61,73182 |

150,49908 |

993,4 |

6719 |

180 |

12 |

15 |

35,34 |

12,61 |

|

>14 тыс.л.н. |

|

56 |

61,72418 |

150,48793 |

1070,3 |

4982 |

90 |

6 |

15 |

29,43 |

6,49 |

9720±2000 |

|

|

57 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1920±300 |

|

|

67 |

61,70128 |

150,48264 |

1208,3 |

685 |

45 |

3 |

15 |

37,86 |

5,90 |

4600±800 |

|

|

64 |

61,68678 |

150,48263 |

1461,8 |

325 |

60 |

4 |

15 |

54,30 |

4,27 |

2150±650 |

|

|

65 |

61,68904 |

150,49057 |

1379,1 |

509 |

30 |

2 |

15 |

59,00 |

2,94 |

2130±840 |

|

|

66 |

61,69121 |

150,49013 |

1328,4 |

621 |

45 |

3 |

15 |

51,02 |

4,30 |

1800±260 |

|

Площадки

68а, 68б и 53 расположены на гранитных валунах в пределах краевой части

сартанского ледникового комплекса в диапазоне высот 740-

К первой группе (51-56, 67,

68а,б) площадки относятся все площадки, заложенные на стадиальных моренах

сартанской и зырянской (51) стадии. Эта группа характеризуется широким

разбросом прочностей корок выветривания отдельных валунов. Средние значения

внутри серий варьируют от 12 до 60 мПа. Средние средних от 27 до 38 мПа.

Существенных различий между удаленными на 5-

Во вторую группу попадают

площадки 64, 65, 66 приуроченные к самой верхней части комплекса, расположенные

на поверхности активных каменных глетчеров и самых верхних (поздних) моренных образований

в истоках кара р. Левада. Прочностные характеристики здесь варьируют от 51 до

59 мПа. На позднеголоценовый возраст каменных глетчеров, кроме их

геоморфологической позиции и морфологии, указывают также диаметры накипных

лишайников Rhizocarpon sp., максимальные

размеры которых не превышают

А

Б

Рис. 5. Связь

прочности выветрелой корки валунов стадиальных морен Мандычанского ледникового

комплекса с расстоянием от области питания (а) и абсолютной высотой (б)

Наиболее крупный

карово-долинный глетчер приурочен к левому кару в истоках руч. Левада. Он имеет

длину около

Крупный отмерший присклоновый

каменный глетчер расположен в правом

борту р. Левады и имеет высоту поверхности

Поверхность сложена крупными

глыбами преимущественно гранитного состава, имеет частично инверсионный

бугристо-ямчатый микрорельеф с ориентировкой гряд и лопастей в сторону тальвега

долины. Фронтальный откос каменного глетчера устойчив и имеет крутизну около 30°. На

поверхностных обломках в покрове эпилитных лишайников, который достигает 80-90%

и близок к климаксной стадии, доминируют

корковые и кустистые биоморфы, а колонии Rhizocarpon sp. имеют вторичное происхождение. Лихенометрическое

датирование поверхности глетчера выполнено с использованием сукцессионного

метода и полиноминальной кривой роста, суть которых изложена в работах (Галанин, 2002; Галанин, 2008). В

воронкообразных понижениях сформирован куртинный почвенно-растительный покров,

представленный кедровым стлаником, кустарниковой березкой и мохово-лишайниковой

синузией. По всей видимости, время формирования данного глетчера около 10-9

тыс.л.н. относится к дриасовому или предбореальному похолоданиям.

На основе проведенных

исследований установлено сложное строение Мандычанского ледникового комплекса.

По геоморфологическим признакам установлено не менее 8 стадиальных образование,

включающих краевые валы, уступы ригелей, разновозрастные генерации каменных

глетчеров. Они отражают неравномерное

сокращение ледников, когда фазы осциллирования чередовались с фазами

отступания. Полученные данные по остаточной

прочности экспонируемой поверхности ледниковой морфоскульптуры Мандычанского

комплекса не позволяют провести четкое расчленение позднесартанских и

раннеголоценовых фаз осцилляции, но четко разграничивают позднеплейстоценовую

(27-38 мПа) и неогляциаяльную части комплекса (51-59 мПа). В то же время

установлена статистически достоверная

зависимость остаточной прочности поверхностей ледниковой морфоскульптуры

от расстояния от области питания и от абсолютной высоты морен.

Полученные прочностные

характеристики самых поздних стадиальных

морен исследованного комплекса, расположенных в карах на высоте более

Список всех публикаций по

проекту:

Галанин А.А. Каменные

глетчеры: история изучения и современные представления // Вестник СВНЦ ДВО РАН.

– 2008. - № 3. – С. 17-28.

Галанин А.А. ГИС и

электронная карта «Каменные глетчеры северо-востока Азии» // Современные

информационные технологии для научных исследований. Мат. Всерос. Конф.,

Магадан, 20-24 апреля

Галанин А.А. Закономерности

географического распределения каменных глетчеров на северо-востоке Азии на

основе системного анализа ГИС-данных //

Современные информационные технологии для научных исследований. Мат.

Всерос. Конф., Магадан, 20-24 апреля

Галанин А.А. Использование

лишайниковых сукцессий для лихенометрического датирования каменных поверхностей

// Диковские чтения, 2008.

Галанин А.А. Пахомов А.Ю.

Опыт применения склерометра «Оникс 2.6.2.» для датирования Мандычанского

позднеледникового комплекса (Хребет Черского) // Геоморфология ( направлено в

редакцию журнала в ноябре

Галанин А.А. Каменные

глетчеры северо-востока Азии: картографирование и географический анализ //

Криосфера Земли (направлено в редакцию журнала в декабре

Галанин А.А. Каменные

глетчеры: вопросы терминологии и классификации // Вестник СВНЦ ДВО РАН, 2009

(принято к печати)